弥生時代:近江の玉作遺跡

弥生時代の近江の玉作遺跡の分布や特徴と、そこから出土した玉作関連遺物を見てみます。

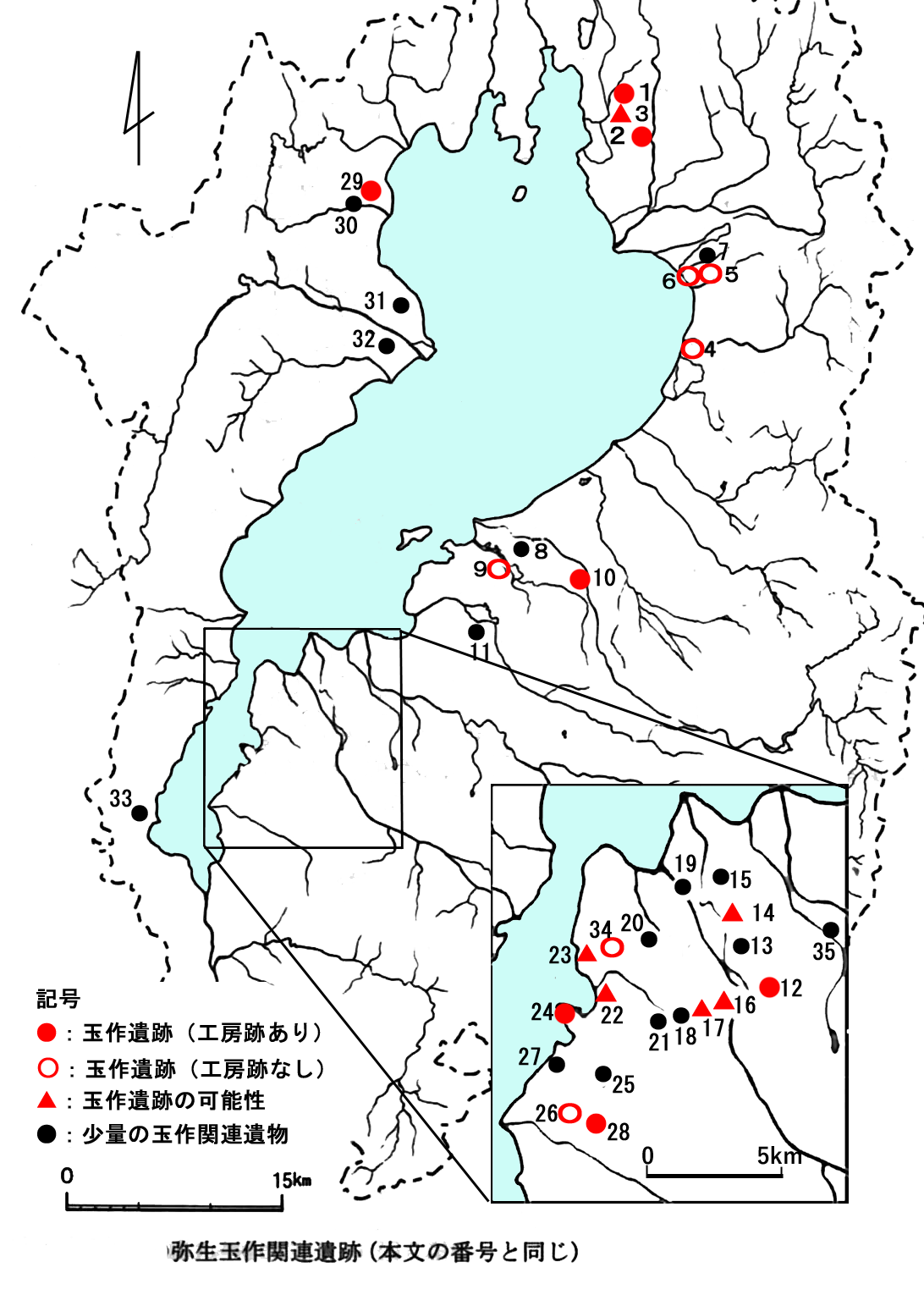

近江の玉作遺跡の分布

玉作遺跡分布

出典:近江における弥生玉作研究(黒坂秀樹)をアップデート |

中村智孝さんの「近江における玉造りをめぐって」ならびに、国分政子さんの「滋賀県の弥生時代研究の現状と課題−玉作り」、黒坂秀樹さんの「近江における弥生玉作研究」をベースにして追補しています。

それらの遺跡から見つかった、玉製品、作りかけの未製品、素材としての原石と割っていくときの剥片、屑となるチップ、工具類(砥石、石鋸、石針)と玉作工房があったのか、を表にまとめています。出土した関連遺物の数量は重要なファクタなのですが、残念ながら書き切れていませんん。

先にも触れましたが、「玉作遺跡」と言っても、生産工房が見つかったところもあれば、玉作関連遺物が数個見つかった遺跡もあります。

工房と判断される建物がある遺跡はそれほども多くなく、工房が見つからない遺跡については、出土する玉作関連遺物の種類や数量から、また、どこから出土するか(溝、土壙、水辺、単なる土中など)から、「玉を生産していた玉作遺跡」と判断されています。

図では、表の項目を評価判定し(著者);

●:玉作遺跡(工房跡あり)

◎:玉作遺跡(工房跡なし)

▲:玉作遺跡の可能性あり

●:少量の玉作関連遺物

の4区分に分けています。

◎:玉作遺跡(工房跡なし)

▲:玉作遺跡の可能性あり

●:少量の玉作関連遺物

「発掘される遺構の状況」のところに書いた、

ケースA〜Dに対応します。

遺跡の分布密度

佐渡島の玉作遺跡群は狭い範囲に集中しており、遺跡の分布密度が高いことで有名です。近江の玉作遺跡分布図右下の枠内の遺跡位置を見てください。

(「近江の玉作遺跡群ここが凄い!/玉作遺跡が佐渡や出雲並みに密集しているを参照」)

野洲川下流域の玉作遺跡の分布も、佐渡島の新穂玉作遺跡群とほぼ同じ範囲内に存在しています。

北陸も山陰も玉作遺跡の多い地域ですが、遺跡の間隔は数km〜10kmです。

これに比べると、野洲川下流域の遺跡群は1km〜数kmの間隔で存在していました。

玉作遺跡一覧

上の遺跡分布図の番号に対応して、遺跡からの出土遺物、遺構を一覧にまとめています。遺物の種類と数量並びに「近江の玉作遺跡の研究者の見解」を参考にして、「玉作遺跡」の判定をしています。

| 番号 | 遺跡名 | 判定 | 出土遺物・遺構 | ||||

| 玉類 | 未製品 | 原石〜チップ | 工具類 | 工房 | |||

| 1 | 横山遺跡 | ● | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 2 | 高月南遺跡 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |

| 3 | 物部遺跡 | ▲ | − | 〇 | − | − | 〇? |

| 4 | 立花遺跡 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − |

| 5 | 鴨田遺跡 | ◎ | − | 〇 | 〇 | 〇 | − |

| 6 | 塚町遺跡 | − | 〇 | 〇 | △ | − | |

| 7 | 大辰巳遺跡 | ● | 〇 | − | 〇 | − | − |

| 8 | 宮ノ前遺跡 | ● | − | − | 〇 | △ | − |

| 9 | 大中ノ湖南遺跡 | ◎ | − | 〇 | 〇 | △ | − |

| 10 | 簗瀬遺跡 | ● | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 11 | 高木遺跡 | ● | − | − | 〇 | − | − |

| 12 | 市三宅東遺跡 | ● | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 13 | 八夫遺跡 | ● | − | 〇 | − | △ | − |

| 14 | 湯ノ部遺跡 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | − |

| 15 | 西河原森ノ内遺跡 | ● | − | 〇 | − | − | − |

| 16 | 播磨田東遺跡 | ▲ | − | 〇 | 〇 | − | 〇? |

| 17 | 下ノ郷遺跡 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − |

| 18 | 吉身西遺跡 | ● | − | − | − | △ | − |

| 19 | 服部遺跡 | ● | − | − | − | △ | − |

| 20 | 寺中遺跡 | ● | − | − | − | △ | − |

| 21 | 横江遺跡 | ● | − | − | − | △ | − |

| 22 | 小津浜遺跡 | ▲ | − | − | 〇 | 〇 | − |

| 23 | 赤野井湾遺跡 | ▲ | − | 〇 | 〇 | 〇 | − |

| 24 | 烏丸崎遺跡 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 25 | 霊仙寺遺跡 | ● | − | − | 〇 | △ | − |

| 26 | 宮前遺跡 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − |

| 27 | 七条補遺跡 | ● | − | − | − | △ | − |

| 28 | 門ヶ町遺跡 | ● | − | 〇 | 〇 | △ | 〇 |

| 29 | 北仰西海道遺跡 | ● | − | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 30 | 弘川友定遺跡 | ● | − | 〇 | − | − | |

| 31 | 熊野本遺跡 | ● | − | − | 〇 | − | − |

| 32 | 南市東遺跡 | ● | − | 〇 | − | △ | − |

| 33 | 錦織遺跡 | ● | − | − | − | △ | − |

| 34 | 赤野井浜遺跡 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − |

| 35 | 堤ヶ谷遺跡 | ● | − | 〇 | − | △ | − |

〇:該当品あり −:該当品なし △:石鋸または砥石の一方のみあり 〇:両方あり

●:玉作遺跡(工房跡あり) ◎:玉作遺跡(工房跡なし:見つかっていない)

▲:玉作遺跡の可能性あり ●:少量の玉作関連遺物が出土

近江の弥生時代玉作遺跡の主な出土遺物 出典:近江における玉造りをめぐって(中村智孝)をアップデート

近江の玉作遺跡の特徴

早い時期から玉作を開始

分布図中、24番の烏丸崎遺跡は弥生時代前期からある遺跡です。ここでの玉作遺構は弥生時代中期初めから、あるいはさかのぼって、前期後葉から存在していたと推測されています。山陰・山陽地方で初歩的な玉作が始まった後、日本海側を除くと近畿地方で最初に玉作が始まったのです。原石の採れないところで玉作が始まっていることが驚きなのです。

九州から玉作技術が山陰⇒北近畿⇒北陸 へと、玉作に適した緑色凝灰岩が存在する日本海沿岸に沿って東側へと伝搬する途中、どうやらびわ湖水運を介して、いち早く野洲川下流域へも伝わったようです。

当時の交通・輸送は水運に頼っており、びわ湖・淀川水系を介して瀬戸内へつながっています。また近江からは山越えで日本海、東海へと結ばれる交通の要所でした。

玉作技術は工人と共に伝わっており、水運の便が良く、畿内の消費地にも近い近江が加工基地として選ばれたのでしょう。

管玉の生産に特化

「玉作遺跡」からの出土品を見ていると、管玉だけを作っていたようです。各地で作られていた勾玉や丸玉などは見当たりません。ガラス玉の製作技術も伝わらなかったようです。管玉に専念したというよりも、当時の有力者たちの威信材として要求されたのが管玉であった、ということでしょう。

畿内へ輸出?

玉作遺跡が多いにもかかわらず、完成品の出土が本当に少ないのです。烏丸崎遺跡に約100基の方形周溝墓があるのですが、そのうちの1基から玉製品をつなげた腕輪が2組出土しています。他の方形周溝墓では見つかっていません。

ちなみに、野洲川下流域には同時期の服部遺跡に360基もの方形周溝墓がありました。主体部は無くなっていましたが周溝からは土器類が副葬品として見つかる墓は多いものの、玉製品は見つかっていません。玉製品の埋納はごく一部の有力者のものだったのでしょう。

では、この地域の玉作遺跡で作った管玉はどこへ行ったのでしょうか?

まだ見つかっていない可能性もありますが、もっぱら他地域へ輸出していたと考えます。

可能性としての推測ですが;

①大阪と兵庫の境にある田能遺跡で見つかった632個以上の碧玉製管玉の一部であった。

田能遺跡だけだはなく、畿内へも持ち込まれていた。

②北陸産・山陰産の碧玉管玉が北九州の王たちへ多量に持ち込まれたことが分かっており、その

一部は近江産であった。

③当時の近江の人たちが頻繁に日本各地へ出向いていたことが、土器の動きから推測されています。

食料や物資(原石、銅)などを得るために互換物資として玉を使っていた。

などが考えられます。

田能遺跡だけだはなく、畿内へも持ち込まれていた。

②北陸産・山陰産の碧玉管玉が北九州の王たちへ多量に持ち込まれたことが分かっており、その

一部は近江産であった。

③当時の近江の人たちが頻繁に日本各地へ出向いていたことが、土器の動きから推測されています。

食料や物資(原石、銅)などを得るために互換物資として玉を使っていた。

玉作跡遺・工房の立地

1990年、それまでの滋賀県における弥生時代の玉作遺跡の調査成果を総括する形で、高月町教育委員会の黒坂秀樹氏の「近江における弥生玉作研究ノート」が発表されました。これが、その後の近江の玉作研究の基本文献となっています。黒坂氏は玉作の遺物だけでなく、遺構も含めた検討をされており、注目しました。

【玉作遺跡の立地】

黒坂氏によれば、1980年代までに見つかった玉作遺跡の立地は

・びわ湖沿岸あるいは内湖近く(内湖:びわ湖につながっている小さな湖)

・やや内陸となる遺跡は大きい川の周辺

にあたっており、びわ湖と河川を通じ交通・交易上便利な位置にある、としています。

・やや内陸となる遺跡は大きい川の周辺

日本海側にある玉作遺跡も潟湖あるいは河川を通して日本海と結ばれているものが多く、立地としては共通点があるようです。

【工房の立地−居住域との関係】

黒坂氏はさらに、工房が見つかっている玉作遺跡について、墓域と居住域の関係を考察しています。

①古い段階のものは墓域内あるいはその周辺にある

(しかし、墓域や墓からは玉製品はでない)

②次の段階で、居住域の周辺に立地する

③最終的には居住域に移行する

この現象について、黒坂氏の考察は、

(しかし、墓域や墓からは玉製品はでない)

②次の段階で、居住域の周辺に立地する

③最終的には居住域に移行する

・外部から来た玉作工人は、直ぐには集落の内部(居住域)には入れてもらえない

・玉自体あるいは玉作作業が呪的・祭祀的な意味があり、居住域から離れた墓域(聖域)に工房が設定された

・需要が高まるとともに、また、族長層への従属が固まるにつれ、居住域に移っていく

としています。

・玉自体あるいは玉作作業が呪的・祭祀的な意味があり、居住域から離れた墓域(聖域)に工房が設定された

・需要が高まるとともに、また、族長層への従属が固まるにつれ、居住域に移っていく

この推定は、玉作工人は専業集団で有力者の要請に応じて移動していた、という前提ですが、特別な原石の微細加工を行える特別な能力を持った人間として見られていたという視点です。

後期:近江南部・近畿の玉作は停滞

「玉作遺跡概観」のところでも述べましたが、後期になると近畿一円での玉作がなくなります。近江も同様に、後期に入るとあれだけ多くあった玉作遺跡が活動を止めてしまいます。

理由として、「小松市の菩提産碧玉の流通システムが崩壊し、原石が供給されなくなる」と言われています。ただ、北陸や山陰は玉作を継続しており、緑色凝灰岩の供給は問題がなかったはずです。

中期末から後期初めにかけては、近畿・瀬戸内で大きな社会変動があり、大きな集落が消えて停滞する時期です。中期に盛んであった銅鐸作りも一時的に中断する時です。

近畿一円の玉作停止は、この大きな社会変動の影響を受けている可能性があります。

後期後半になると、湖北の高月南遺跡、横山遺跡で玉作が始まり、古墳時代へつながっていきます。