弥生時代:近江の玉作遺跡の具体例

野洲川下流域の玉作遺跡で代表的な遺跡の遺構・遺物について紹介します。

烏丸崎遺跡 (弥生時代前期末〜中期初頭:玉作工房があり、関連遺物も多い遺跡)

草津市の烏丸崎遺跡は弥生時代前期後葉から中期前半にかけてびわ湖岸に栄えた遺跡です。

この遺跡は、2棟の玉作工房と原石・未製品などの石製品と工具類が多く出土し、玉作の工程が分かる遺跡です。特に管玉に細い孔を開ける石針が大量に見つかっています。

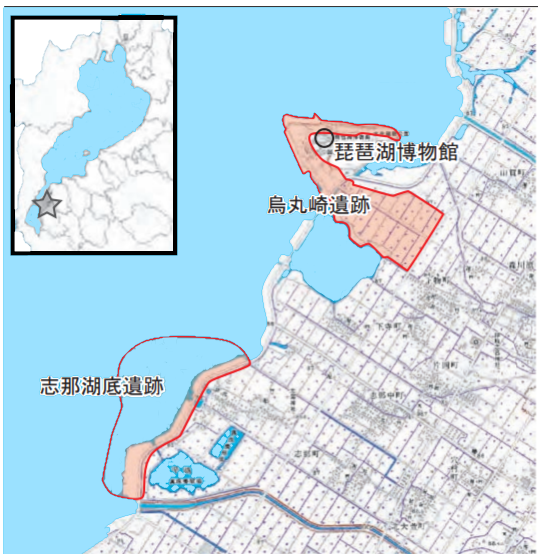

遺跡のあるところ

弥生時代前期後葉〜中期初め頃に近畿で先んじて玉作を始めたのが烏丸崎遺跡です。昭和57年〜平成2年(1982〜1992年)のびわ湖開発事業の時に発見されました。

昔の川が作り出した鳥のくちばし状の堆積地(三角州が侵食された?)に、遺跡がありました。

現在はかなりの部分が埋め立てられ、そこに琵琶湖博物館が建てられています。

ここから多くの玉製品関連遺物と玉作工房、方形周溝墓群が見つかっています。

烏丸崎遺跡のあるところ 出典:あの遺跡は今(滋賀県文化財保護協会) |

烏丸崎遺跡の遺構 出典:滋賀文化財だより(滋賀県文化財保護協会) |

見つかった遺構

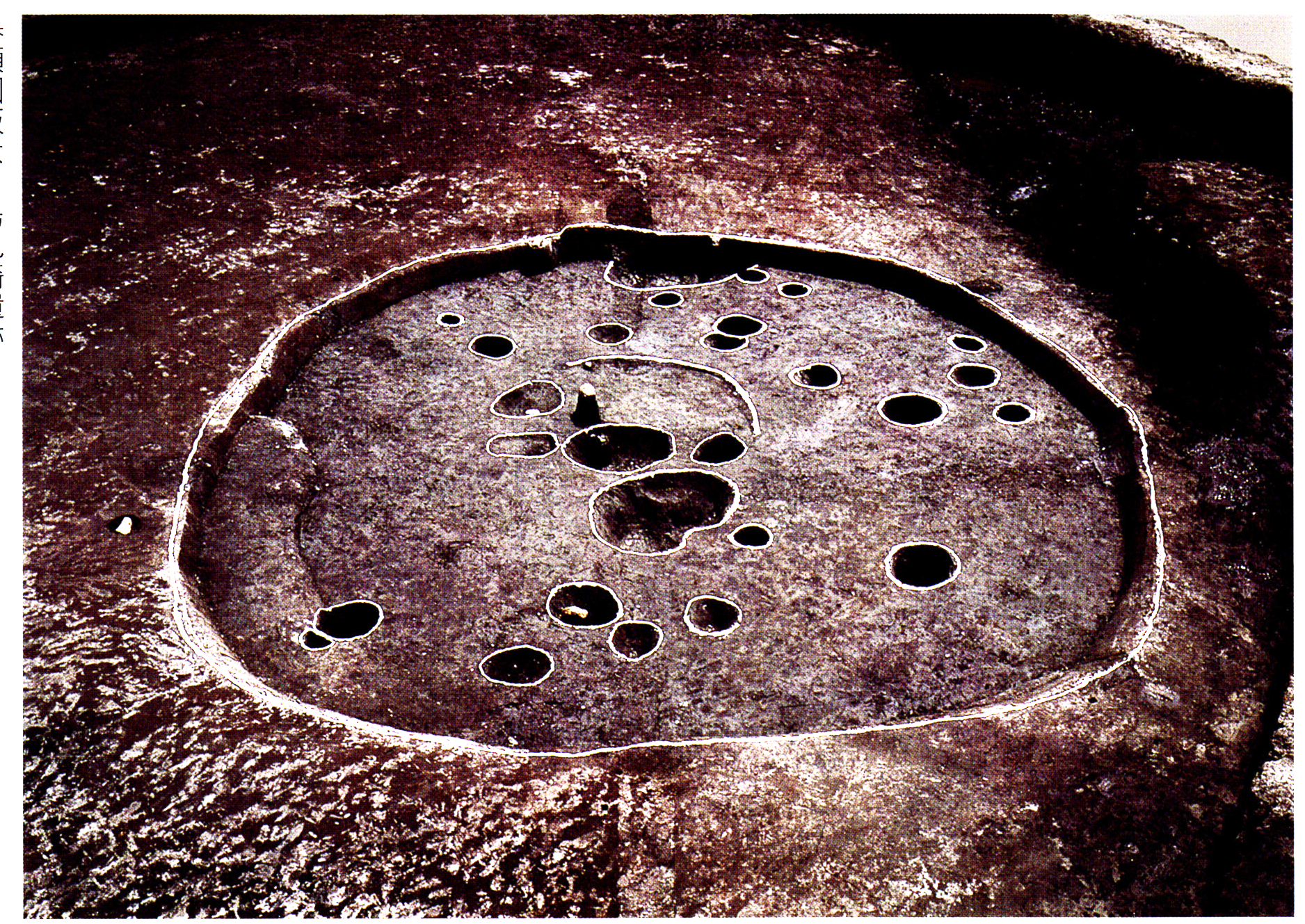

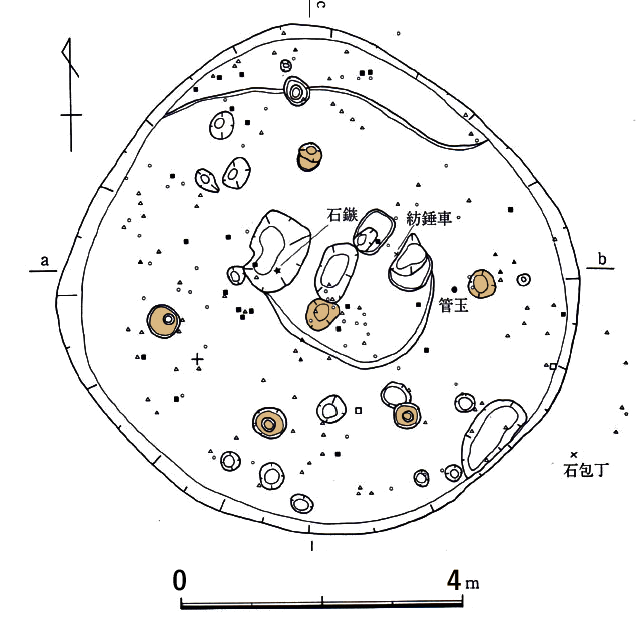

堆積地に100基ほどの方形周溝墓(弥生時代中期)が造営されています。その一角に、玉作工房が2棟見つかっています。工房からは多くの玉作関連遺物が沢山見つかりました。玉作工房と方形周溝墓群との時間関係ですが、報告書では、玉作工房の方がやや早いようにも見てとれます。弥生時代中期の住居域はここでは見付かっておらず、集落外れの墓域あるいは墓域になりそうな場所に設けられたようです。

工房の1棟(工房2)は発掘調査が行われましたが、もう1棟(工房1)は上層からの攪乱が大きく遺構表面のみの調査でした。両方から玉石の細片が多く出ており、工房と判断されました。

工房2は、中央の主柱と周囲の5本柱の五角形竪穴建物です。

烏丸崎遺跡の玉作工房 |

烏丸崎遺跡の玉作工房遺構図 |

| 出典:発掘調査報告書「烏丸・津田江湖底遺跡」(滋賀県教育委員会) | |

中央の深めの土坑の1つからは多量の碧玉細片が、もう一つの土坑は石英などの砂や研ぎ汁を含んでいました。土坑の用途の違いを示しています。

見つかった遺物】

建屋内は深さ約30cmまでに、管玉細片、石鋸片、石針、砥石、碧玉やメノウの細片が埋まっていました。

未製品、石針、石鋸細片 |

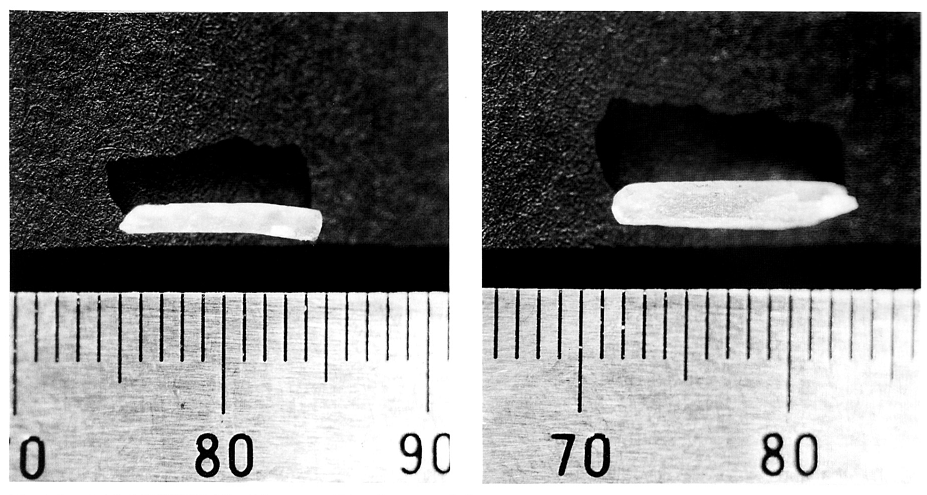

剥片(左:工房2 右:工房1) |

| 出典:発掘調査報告書「烏丸・津田江湖底遺跡」(滋賀県教育委員会) | |

管玉で、いろいろな製作段階の未製品が出土しているので、製作技法が分かり、他の地域との比較ができます。

|

石針の直径は約1mm〜3mmで中央値が約2mmです。長さは数mmから長いもので15mmです。

短いものは摩耗により短くなったものです。

使用済かどうかは、石針の先端の摩耗具合や側面の回転傷から分かります。