古墳時代:近江での玉消費地

古墳時代になると、近江でも多量にまとまって玉製品が出土するところ(古墳)が出てきます。

数個出土するところも多くあったのでしょうが調査しきれていないので、身近な例を紹介します。

数個出土するところも多くあったのでしょうが調査しきれていないので、身近な例を紹介します。

集落で玉の出るところ

古墳に副葬される玉製品は次項に記しますが、野洲川下流域の集落で見つかる玉を紹介します。

伊勢遺跡(弥生時代後期〜古墳時代早期)

伊勢遺跡は弥生時代後期に栄えた巨大な祭祀空間です。後期末、卑弥呼が倭国女王に共立された頃には衰退し、普通の集落になっていきます。

その集落も、古墳時代初期末には廃絶されます。その頃の遺構の土坑から玉製品が見つかりました。

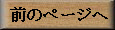

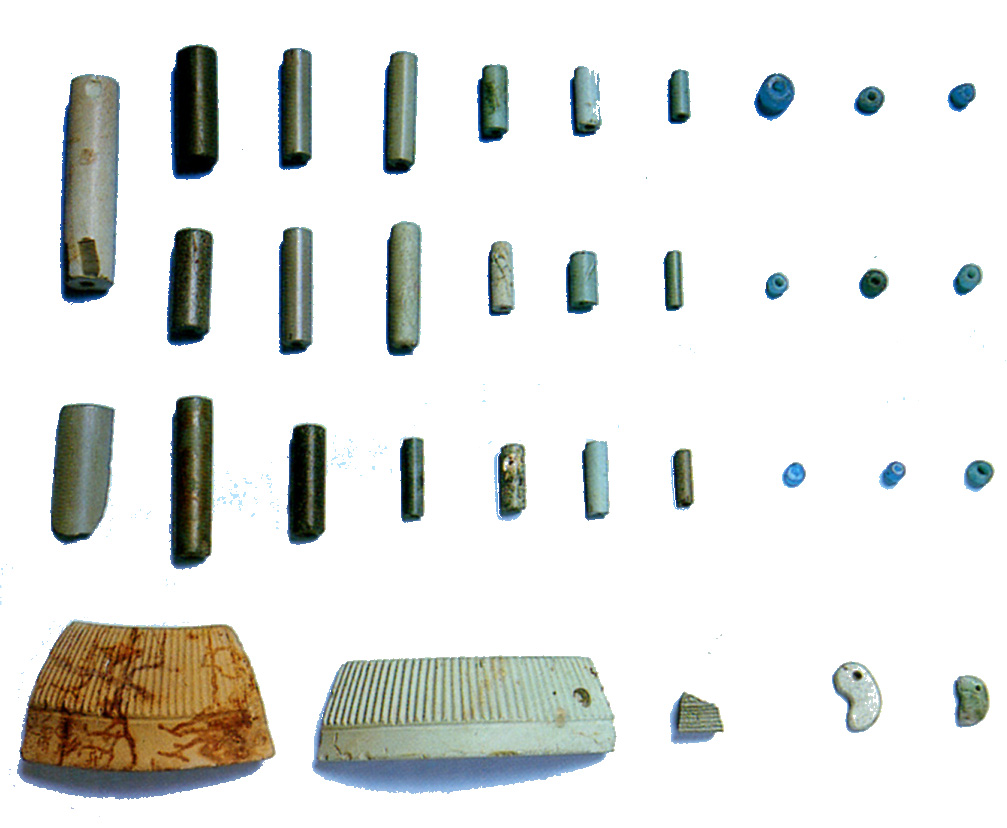

発見された玉は、勾玉9個、管玉10個、ナツメ玉7個、臼玉60個の4種類で碧玉や滑石、緑色凝灰岩などでつくられています。

伊勢遺跡出土玉類 |

復元想像図 |

| 写真:守山市文化財保護課 | |

時代的には「古墳時代初期」ですが、出土した玉の一部は弥生時代の繁栄期に用いられ、代々引き継がれたものが廃絶時に埋蔵されたかもしれません。

下長遺跡 (弥生時代後期から古墳時代前期)

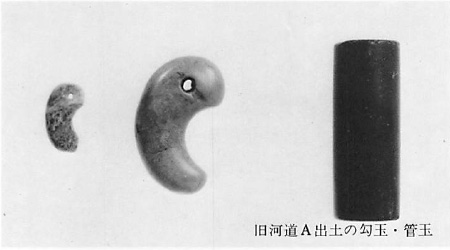

下長遺跡は弥生時代後期から古墳時代前期にびわ湖水運で栄えます。集落には独立棟持柱建物の祭殿や首長の居館があり、中央部に大きな川が流れていて、水運の拠点になっていたようです。

その川辺で水の祭祀が頻繁に行われいろいろな祭器が流されました。その中に玉製品がありました。

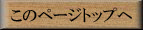

古墳時代早期の玉製品 |

古墳時代前期の玉製品 |

| 写真:下長遺跡発掘調査報告書(守山市教育委員会) | |

写真:発掘調査報告書(守山市教育委員会) |

その一つに石製品が副納されていたのですが、中に精緻な作りの琴柱型石製品がありました。

服部遺跡 (弥生時代前期〜古墳時代)

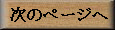

服部遺跡は、縄文時代から平安時代まで断続的に続く遺跡で、弥生時代前期には広大な水田と集落が存在し、それらが大洪水で押し流された後の弥生時代中期には数百基の方形周溝墓が築かれました。さらに弥生時代後期から古墳時代前期にかけて集落が営まれ、この時期に玉製品が使用されました。

|

|

|

| 服部遺跡出土玉製品(左:古墳前期 中・右:古墳後期)

写真:服部遺跡発掘調査報告書(滋賀県教育委員会、守山市教育委員会) | ||

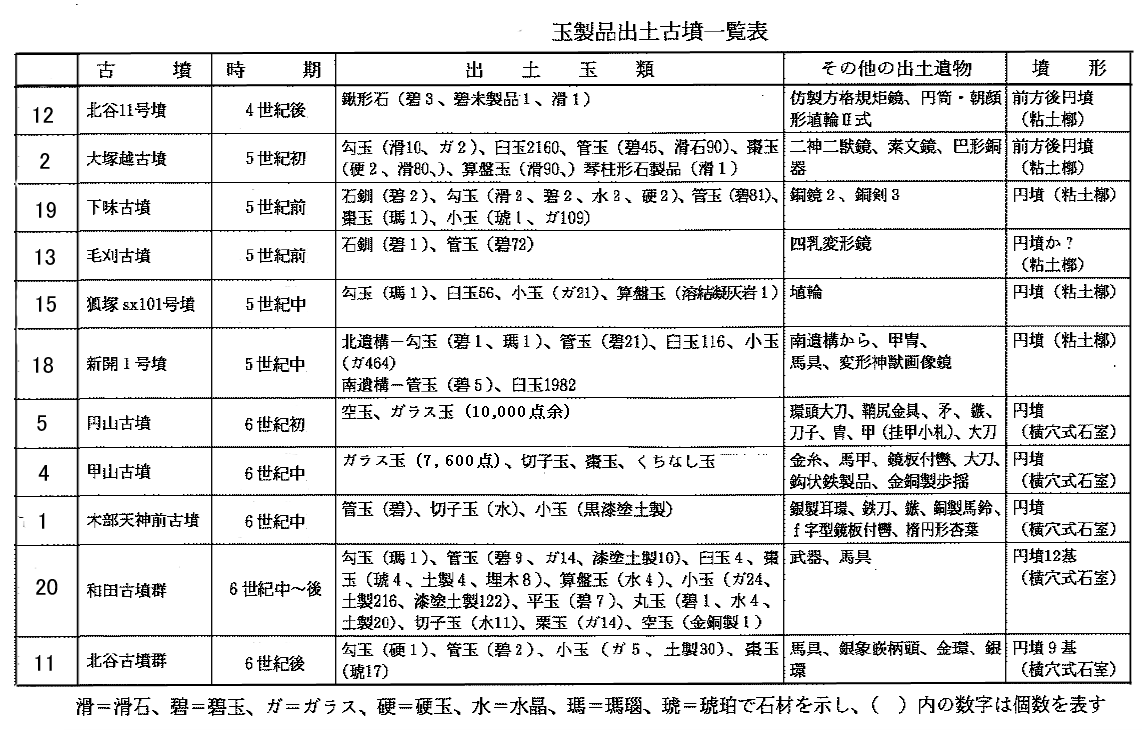

南近江の古墳に副葬される玉類

南近江の古墳

玉の生産にあたっては、首長の意向のもとその技術や石材を調達、あるいは工人を招聘(しょうへい)して製作しています。出来上がった玉は装身具として組み上げるが、自作できない特殊な玉は外部より入手して首飾りや腕飾に仕上がります。首長が亡くなった時にはそれらが生前と同じように身にまとい納棺されました。物によっては棺の周囲、墳墓の溝などにも埋納されました。

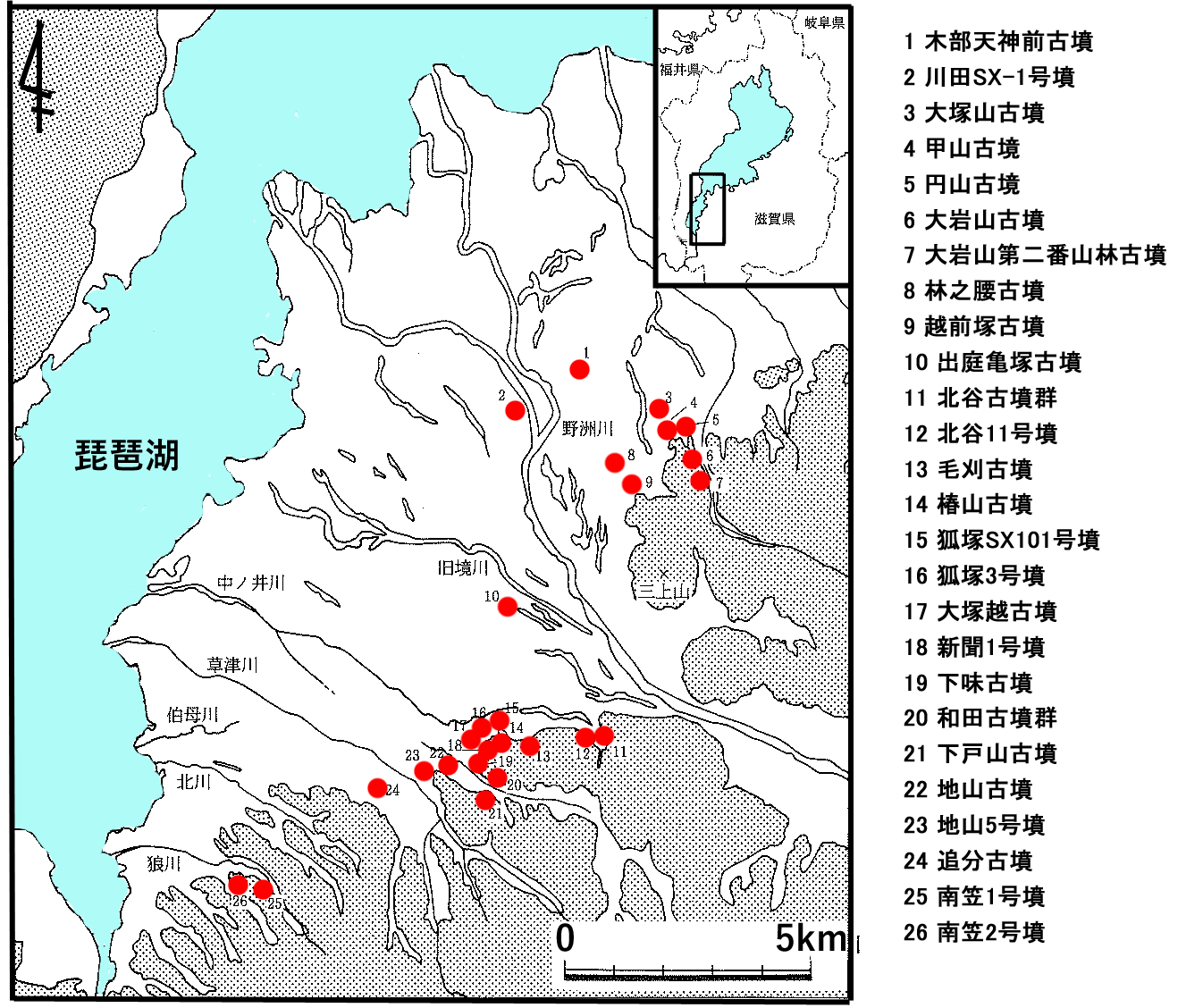

大岡由紀子さんにより、南近江の古墳にと副葬された玉類の調査がなされているのでそれを紹介します。

南近江の主要な古墳 出典:南近江における滑石製生産(大岡由紀子)

玉が出土した古墳と出土品土

これらの古墳から出土した玉製品を下の表に示します。玉製品の材質や形状を見ると、近江の玉作工房で作られた製品だけでなく、いろいろな地域の製品が見られます。

中には、大和政権から配布されたものもあると思われます。

丸山古墳のガラス玉は10,000点余り、甲山古墳のガラス玉は7,600点ほどもあります。

辻遺跡でガラス玉の鋳型が見つかったことから、ここで作られたものとも考えらえますが、大和政権とのつながりも示唆するものです。

南近江の玉出土古墳 出典:南近江における滑石製生産(大岡由紀子)

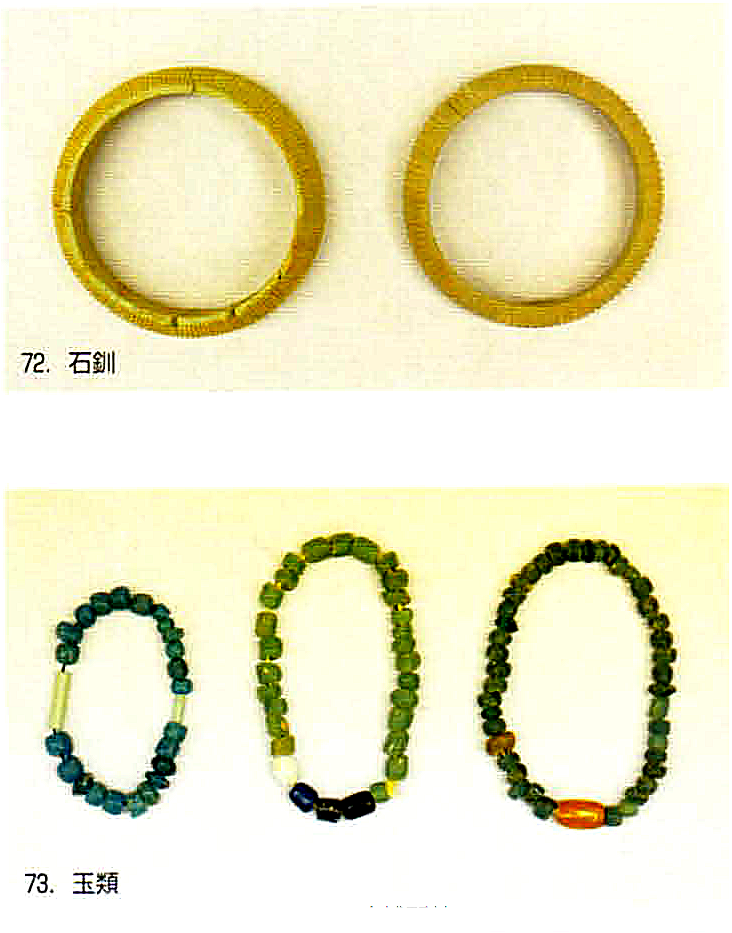

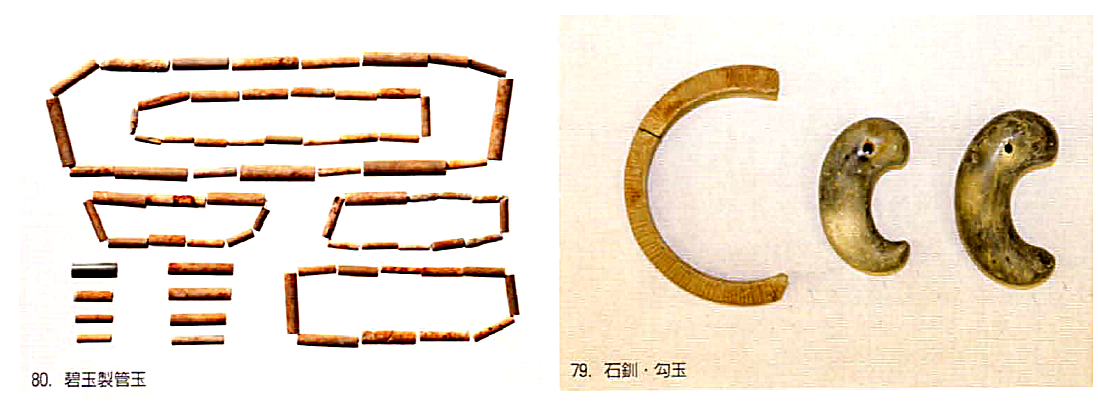

出土した玉製品

上記古墳から出土した玉製品のいくつかを紹介します。

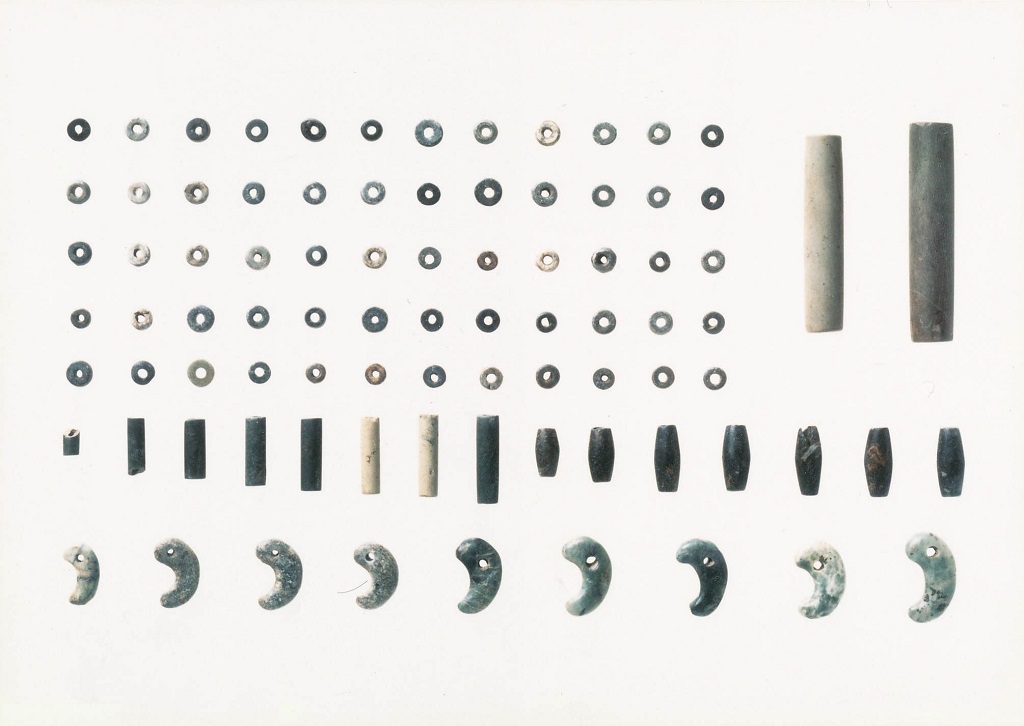

18 新開1号墳の玉製品 |

19 下味古墳の玉製品 |

12 北谷11号墳の玉製品 |

13 毛刈古墳の玉製品 |

| 写真:近江の古墳時代(安土城考古博物館) | |

北谷11号古墳の出土品

上に紹介した玉製品の中で異彩を放つのは草津市の北谷11号古墳の鍬形石5個でしょう。北谷11号墳は、直径32mの円墳(全長105mの前方後円墳という説もある)で古墳時代前期後葉に築かれました。鍬形石以外によく見られる玉製品もあるのですが、鍬形石が5個も出土したことで有名です。

鍬形石は北陸で作られた緑色凝灰岩製の石製品で珍重され、畿内の大型古墳から多く見つかります。

近江では、次に述べる雪野山古墳や近江最大の安土瓢箪山古墳から各々1個見付かっています。

その鍬形石が5個も見つかるということは、北谷11号古墳の被葬者は栗太郡の首長でしょう。

5個の内3個は見事な緑色凝灰岩の鍬形石で、1個は未完の未製品です。もう1個は滑石製で作りも雑なんだそうです。理由が取りざたされていますが、ここでは触れません。

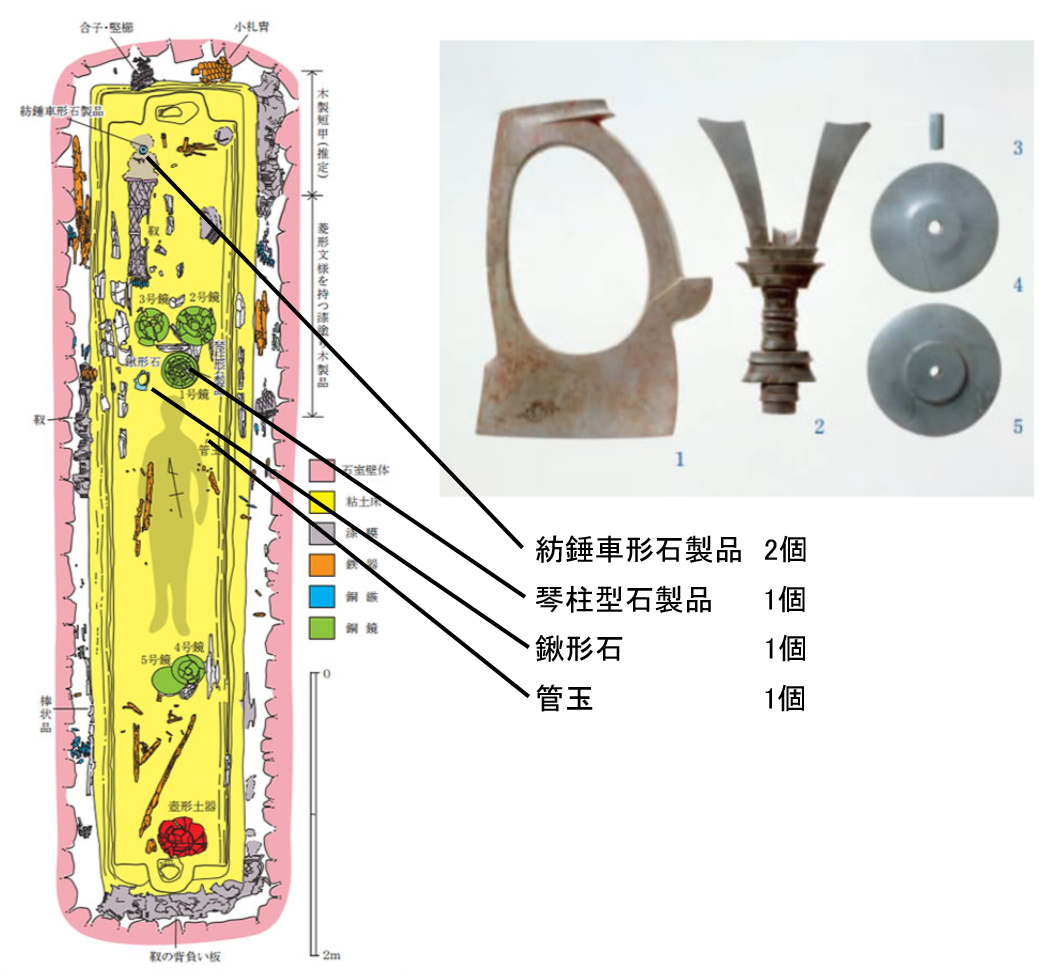

雪野山古墳(湖東平野)

写真:東近江市教育委員会 |

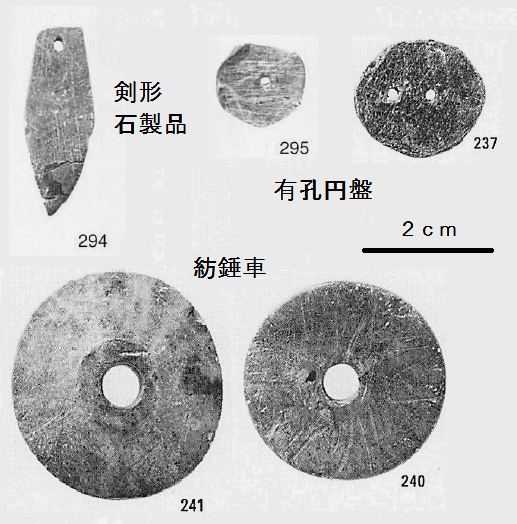

木棺からは三角縁神獣鏡、漆製品、武器などに交えて碧玉製品が5点出土しました。

鍬形石 1点、琴柱形石製品 1点、

紡錘車 2点、管玉 1点

副葬されている品々は当時の貴重な宝物や装身具であったでしょう。上にあげた石製品も三角縁神獣鏡や刀剣類、漆製品などと同じくらいに貴重な品物であったはずです。

紡錘車 2点、管玉 1点

これらの石製品はいずれも良質の碧玉または緑色凝灰岩で作られています。

鍬形石も琴柱型石製品も精巧な作りで、宝器として頷けるものです。管玉が1点だけというのはちょっと少ないように思えますが、被葬者にとっては大和政権から配布された政治的な意味のある大事な玉であったのでしょう。

いずれにしても、当時の権力者からみた威儀具・宝物がどのようなものであったかを知ることのできる貴重な品々です。

雪野山古墳 玉製品

写真:東近江市教育委員会